あちらとこちら

(彼岸ってなぁに?)

お彼岸とは、昼と夜の長さが同じになる春秋の中日(秋分の日、春分の日)をはさんで、前後一週間のことを言います。この7日間を、多くの寺院などで、大切な学びの期間として仏教行事をつとめます。それを「彼岸会(ひがんえ)」と呼びならわしています。

浄土真宗では、春秋の彼岸を「暑からず寒からず、仏法修行のよき時節」(蓮如上人『御文(おふみ)』と、自分をみつめなおす学びの時と受けとめています。

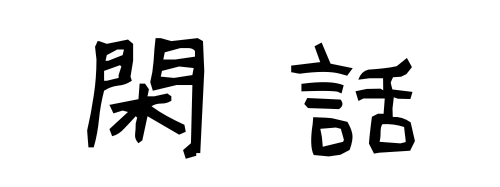

「彼岸」は、文字通り、あちらの岸、という意味で、さとりの世界をあらわします。それに対して、「此岸」、こちらの岸はまよいの世界をあらわします。

彼岸から呼びかけられていることを教えられて、はじめて私たちはこちらの世界の思いに閉じこもっていたことに気づかされます。

私たちに見える世界が、あちらとこちらとの二つになると、私たちの生き方に方向が生まれます。

その方向とは、こちらからあちらの世界に眼を向けるという方向です。しかし、あちらを想うのは、こちらでの生き方を思い返すためです。つまり、その方向は実は、あちらの世界から照らされてこちらの世界での生き方が変わってくるという方向でもあるのです。

お彼岸の中日には、太陽が真東から上り、真西に沈みます。浄土教では、西方に阿弥陀仏の世界があると教えられます。その意味で、お彼岸は、浄土を真向かいに想うにふさわしい時とされてきたのかもしれません。

また西は、私たちの忙しい一日の営みが終わって、帰っていく安らぎの場所をあらわしています。その本当に帰ることができる場所は、すでに私たちを照らし続けていた世界です。西は具体的な方角ではなく、本当の世界に想いをかけなさいという促しなのです。

お彼岸は、あちらとこちらの往還を想う機会かもしれません。