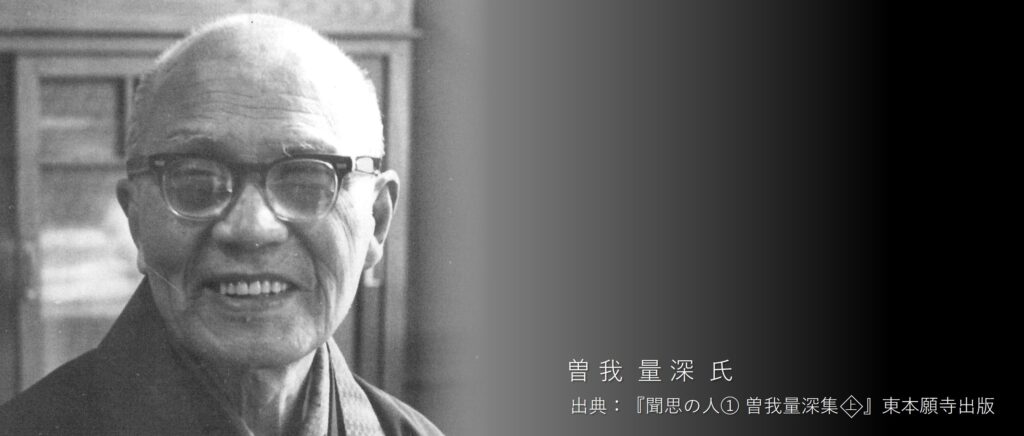

今年、2020年は、曽我量深先生の五十回忌に当たる。今から49年前の昭和46年(1971)に、学園紛争という大きな事件があった。機動隊による大学への介入という非常手段によって、やっと各大学の学生による封鎖が解かれた。大谷大学も全国の主流の大学にはいささか遅れたものの、学生による封鎖が解かれて、教員が大学に戻れる状態になったばかりの時点であった。96歳になられた師が、6月20日に命終されたのである。

師の生涯は、明治8年(1875)に新潟県の味方村に生誕し、京都市の東山今熊野のご自宅で命終されるまでの、筆舌に尽くせない難渋な状況の連続する一生であった。日本も明治維新前後から、近代化(西欧列強との角逐)に国を挙げて走り出し、英米等を相手にした世界戦争をくぐり、昭和20年(1945)、敗戦国になるまでの国難の時代だったことも大きな要因だったのであろう。

江戸時代の封建体制にあぐらをかいてきた仏教諸宗も、この時代の難関に少なからず動揺したことであった。真宗大谷派もこの近代の宗教や思想文化の著しい変換による難関に宗門を挙げて対面したのだが、なんと言っても清沢満之(1863~1903)という人を措いては、この宗門における近代を語ることはできない。曽我量深師は、若くしてこの清沢師に値遇して浄土真宗を生き抜く眼を開かれた人であった。

日本仏教にとっての近代とは、インドに発して中国を経て伝えられた大乗仏教に対して、ヨーロッパ経由の文献学的な仏伝や古代インドの仏教思想の研究によって、根本的に仏教であることが疑われるところから始まった。この根幹を揺るがされる大問題が存在するにもかかわらず、おおかたの漢文による仏教学に情熱をかたむけてきた宗学の学者たちの眼には、封建時代の閉鎖的な問題関心を超える問いなど見えてこなかったのであろう。これに対して、近代に流入してきた西欧の学問や科学的知識を、若くして学んだ清沢師は、仏教の本質への鋭い観察と親鸞聖人の信念への直入(じきにゅう)によって、世界への発信力をもつ仏教思想の可能性を信じ、その仏教的信念の思想的表現の構築を志していたのである。

この清沢師との値遇は、その直後に清沢師が肺結核により41歳の若さで命終するということになった。しかしその後の生涯を、この清沢師の志願を果たすべく、曽我量深師は尽瘁(じんすい)されたのであった。

昭和36年(1961)4月、親鸞聖人七百回御遠忌の記念講演に三人(金子大榮・曽我量深・鈴木大拙)の老大家の一人として登壇した曽我量深師は、「信に死し願に生きよ」のテーマの下に、親鸞聖人の残された『愚禿鈔』の「本願を信受するは、前念命終なり」*という言葉の意味を考察されたのであった。

(2020年7月1日)