反出生主義をめぐる混乱

青山 拓央 AOYAMA Takuo

京都大学大学院人間・環境学研究科准教授

近年話題になっている「反出生主義」によれば、私たちは新たな人間を生み出すべきではありません。この主張には人々をぎょっとさせるところがありますが、その論脈を見ていくと、けっして挑発的なだけの主張ではないことが分かります。

反出生主義もさまざまですが、論じられる機会の増えている、狭義の反出生主義に目を向けましょう。このとき、話のベースとなるのは、生まれてくる人間への考慮です。妊娠・出産・養育によって親が強いられる負担への考慮や、新たな人間の出生が社会・環境に何をもたらすかへの考慮は、いったん話の外においてください。それらが重要でないからではなく、狭義の反出生主義の主張を誤解しないようにするためにです。

反出生主義をめぐっては、感情的な対立がよく見られます。生まれてくる人間への考慮が話のベースになっているか否か――、この点についてのすれ違いは、その要因の際たるものです。しかし、この点についての理解を共有している人々のあいだでも、ある三つの論脈が混同されることによって、無用な対立が生じることがあります。このエッセイでは、その混同がどういったものかを見ていきましょう。

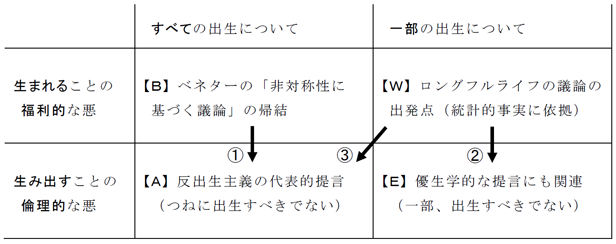

下の表における①、②、③の矢印は、異なる三つの論脈に対応しています。このうち、①と③は狭義の反出生主義にじかに関わる論脈であり、②はそうではないものの、①や③とまぜこぜに語られることのある論脈です。

この分割表の上段は、新たな人間が生まれてくること(存在するようになること)の福利的な悪に関係しています。「福利的な悪」と言われているのは、生まれてくる当人にとっての、苦痛・苦悩に代表される害悪です。倫理的な悪ではなく、当人が苦しみながら生きていくことの悪が扱われている点に注意してください。ここでは、いま述べた意味での悪について、すべての(あるいは、ほとんどすべての)出生は悪であるという主張を「B」と記し、一部の出生は悪であるという主張を「W」と記しています。(Wと関連のあるロングフルライフの議論については、このエッセイでは割愛します。)

他方、生み出すことの倫理的な悪は表の下段で扱われており、すべての(あるいは、ほとんどすべての)出生について生み出すことは倫理的に悪であるという主張は「A」、一部の出生について生み出すことは倫理的に悪であるという主張は「E」と記されています。反出生主義にもいろいろありますが、Aはその代表的な提言と言ってよいでしょう。

反出生主義の擁護者としてはデイヴィッド・ベネターが有名ですが、彼のさまざまな議論のなかでとくによく知られているのは「非対称性に基づく議論」です。その議論では、上の表とは異なるある分割表を用いてBが導かれます(ただし、「非対称性に基づく議論」だけがBを導く議論だというわけではありません)。ここで、〈他者にとっての福利的な悪をひき起こす行為は倫理的に悪である〉という原則を「P」と呼ぶことにすると、Bと原則Pの結合からAを導けることが分かります。すなわち、①の論脈が形成されることになるわけです。(紙幅の関係上、「非対称性に基づく議論」の内容についても割愛しますが、このエッセイの主旨には影響ありません。)

では次に、②の論脈を見ていくことにしましょう。その出発点となるWの説得性は、どれほどの人々がどれだけの苦しみに満ちた人生を送っているのかという、人間集団についての統計的な事実にかなりの程度依拠しています。苦しみの客観的な計測は困難ですが、それでも、現実の社会を見たとき、Wは相当な説得力をもっていると言わざるをえません。たとえば、小説『夏物語』(川上未映子、文藝春秋)では、登場人物の一人がこんなふうに語ります。「生まれてすぐに[…]痛みだけを感じながら死んでいく子どもたちがいるでしょう。自分のいる世界がどんなところなのかを見ることもできずに、自分が何なのかを理解する言葉ももたずに、ただいきなり存在させられて、痛みだけを感じるかたまりとして存在させられて、そして死んでいく子どもたちが[…]」(436頁)。

Wにおいて、「一部の出生」の「一部」とはいったいどの範囲を指すのかはセンシティブな話題です。とりわけ、Wが原則Pと結合してEを導いた場合、優生学的な諸問題(出生前診断による妊娠中絶の是非など)をひき起こします。ただし、このようにして形成された②の論脈が、いま現にその「一部」として生きている人々の命を軽んじるものではないことは、②への賛否とは独立に、理解しておくべきところです。(②だけでなく①と③においても、「出生すべきでない」という主張は「生き続けるべきでない」という主張を含みません。)

さて、①と②だけを見るなら、両者は出発点も到着点も異なり、それらが混同されることは少ないのではないかと思われるかもしれません。しかし、WからAに至る③の論脈が、①に近い観点からも②に近い観点からも提示されてきたことによって――他にも要因はあるでしょうがこのことを大きな要因の一つとして――①、②、③の論脈は混同され、感情的な対立を促進してきたと私は考えています。とりわけ、学問的に統制された学術誌などの場より、良くも悪くも本音の出やすいSNSなどの場において。

それでは、③の論脈の代表的な例を見ておきましょう。前提としてWが真であるとき、これから子どもをもうけようとする人物は一種の賭けを行なうことになります。自分が子どもを作り出すことが、Wにおける「一部の出生」に当てはまらないことを目的とした賭けを、です。どんな子どもが生まれてくるかは、生まれてくるまで(あるいは育ててみるまで)詳しくは分からず、それゆえ、これから子どもを生み出すことは、つねに、苦しみに満ちた人生を送る他者を存在させてしまう危険性をもちます。結果的にそうした他者を存在させてしまうケースは一部であっても、すべての出生において生み出すことには、他者の人生を原資とした賭けの側面があるのです。

このような賭けを行なうことが倫理的に悪であるとすれば、WはAを導くことになります。出発点は「一部の出生」についてのものであっても、到着点は「すべての出生」についてのものである――、そうした論脈が③なのです。そして③の結論は、その結論の内容だけを見るなら①の結論と変わりありません。ですから、「われわれは、つねに出生すべきでない」とだれかが言ったとしても、それだけでは、①を主張しているのか、③を主張しているのか、あるいは他の主張をしているのかは分からず、応答をするにも限界があります。

以上、できるだけ簡潔に三つの論脈を整理してみました。真に悩ましい問題は、この整理のあとでようやく提示できるのですが、まずは、ここまで述べてきたことを多くの方に知って頂いて、わずかながらでも混乱が避けられることを期待します。なお、私の考える「真に悩ましい問題」と、それへの私の見解については、またの機会に改めて提示することをお約束します。(現在、親鸞仏教センターにて反出生主義のシンポジウムのご企画が進められていますが、そちらに私が登壇した際にこのエッセイの続きをお話しする――いずれ活字として出版もする――予定です。)

青山 拓央 AOYAMA Takuo

著書に『幸福はなぜ哲学の問題になるのか』(太田出版)、『心にとって時間とは何か』(講談社現代新書)、『分析哲学講義』(ちくま新書)など。

>>>Next 『教行信証』をめぐるメモ

目次にもどる