◆仏教マンガの変遷

この他にも、直接仏教のモチーフが出てきていないものの、内容に“仏教らしさ”を感じる作品を仏教マンガに含める研究者もいるが、その場合、他宗教/思想との差異を明確に出来ない場合が多く、読み手の推測をベースとせざるを得ないので、絵なり文章なりの客観的な指標によって判断するにとどめたい。また、ここでは伝統仏教教団の範囲内の作品を研究対象としており、通仏教的な内容(例えば、特定の経典の解説)を除き、仏教系新宗教及び新新宗教の作品は除外している。

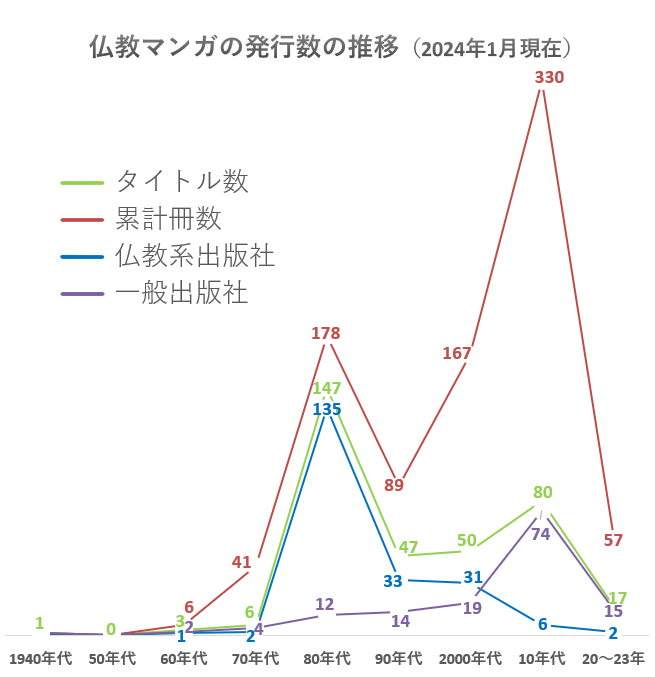

それを踏まえて、次にこちらのグラフをご覧いただこう。

【タイトル数】年代ごとに発行された仏教マンガのタイトル数

【累計冊数】各タイトルの最終的な巻数(全○巻)を第1巻が発行された年代で集計

【仏教系出版社】仏教教団の所有する出版社、仏教や宗教の専門書を主に発行する出版社が仏教マンガを発行した数

【一般出版社】一般書を主に発行する出版社が仏教マンガを発行した数

早速グラフを眺めてみると、80年代に第一次仏教マンガブームが起きているように思える。しかも、仏教系出版社の発行数が他年代よりも多いので、突然、たくさんの仏教系出版社がこぞって仏教マンガを世に送り出したかのように見えるが、これは鈴木出版が出した『仏教コミックス』(原作:ひろさちや、作画:漫画家多数参加)というシリーズ物の影響によるものであり、たった1社による一大プロジェクトにグラフの高低が大きく左右されてしまっている。ゆえに、この時はブームとまでは言えないわけだが、2010年代に仏教系出版社の発行数減少と反比例するように、一般出版社がこれまでになく、より多くの仏教マンガのタイトルを世に送り出した現象は、マンガ市場全体から見れば零細の極みではあるものの、ちょっとした仏教マンガブームが起きていたと言ってよいだろう。

実は、マンガを含め出版業界の市場規模は、1995~96年頃をピークに急激に縮小している。そう考えると、一般出版社発行の仏教マンガが増え続けている現象は、注目に値する。布教重視で採算をあまり問題にしない教団組織の出版社や、ある程度の固定層を持つ仏教書中心の出版社と違い、一般の出版社は細かい認識の違いはあるにせよ、一定の社会的ニーズが存在する“売れる商品”として仏教マンガを見据えているからだ。これは、布教教化ツールとしての子ども向け仏教マンガしか知らない仏教の内側にいる人にとっては、忘れがちなポイントである。

仏教系出版社が、青少年教化を目的に釈尊や祖師方の伝記や教えを描いたマンガを発行してきたのに対し、一般の出版社は全く別の切り口で作品を展開しているところに特徴がある。

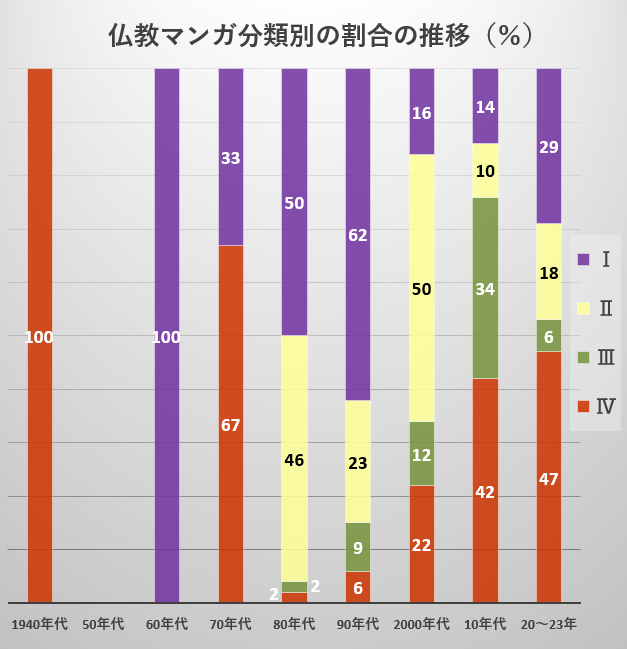

それに関しては、次のグラフを見ていただきたい。

これは、「仏教マンガ分類別の割合の推移」である。これまで発行された仏教マンガを「仏教マンガの4分類」に当てはめ、その割合の推移を示したが、1作品の中に複数の分類を含むものは、より強度の高いもので代表した。

80年代を見てみると、先にも述べたとおり、『仏教コミックス』(鈴木出版)のシリーズの影響が極めて強く、仏教系出版社の発行する仏教マンガが、仏教者の伝記の類である【Ⅰ】と、難しい仏の教えを分かりやすく表現しようと試みる【Ⅱ】に偏る傾向にあることを物語っている。

一方、一般の出版社では、【Ⅰ】や【Ⅱ】がないわけではないが、現代の仏教者の実状を描く【Ⅲ】と、キャラとして仏教者や世界観は出てくるものの主題を仏教に置かない【Ⅳ】の作品が多く見られる。近年の代表作で言えば、宗派が異なる僧侶3人が開いた仏教カフェを舞台にした小林ロク『ぶっカフェ ! 』は【Ⅲ】 に、2023年にアニメ化もされたお寺を舞台にしたお色気ラブコメの吉岡公威『てんぷる』や、荻野真の1985年からお亡くなりになる2019年まで続いた『孔雀王』シリーズなどは【Ⅳ】にあたる。

90年代以降、一般出版社の仏教マンガの発行数が増えるにつれ、【Ⅲ】と【Ⅳ】の割合も比例して増えており(20年代は4年しか経過していないので別として…)、10年代に入ると特に【Ⅲ】の割合が大きく伸びているのが分かる。実は、ここに現代の仏教マンガの特徴がある。