仏教をテーマにマンガを描く中で知らされた可能性と危うさ

近藤丸 Kondoumaru

浄土真宗本願寺派僧侶・漫画家

本作は作者の経験に基づいた創作(フィクション)です。マンガに登場する、人物、固有名詞は実在しません。

広大な世界への通路になってくれたマンガ

筆者は、浄土真宗系の中学校・高等学校で、教員として「宗教」(仏教)という科目を担当している。

以前、先輩の宗教科教員からこう言われたことがある。

私たちのやっていることは種まきなんだと思う。

多くの子どもたちにとって、仏教は普段の生活の中で必要ないものかもしれない。しかし、生きていく中で、行き詰ったとき、仏教の言葉が彼女・彼らにあらためて響いてくることがあるかもしれない。もちろん、今を生きる生徒たちに言葉を投げかけている。しかし、同時に、仏教という教えがあること、仏教という広い世界に常に通路が開いていると伝えることが大事なのだと思う。生徒の中に、仏教の言葉を尋ねてくれる人が一人でもいてくれたら。そういう想いで、仏教の授業をしてきた。

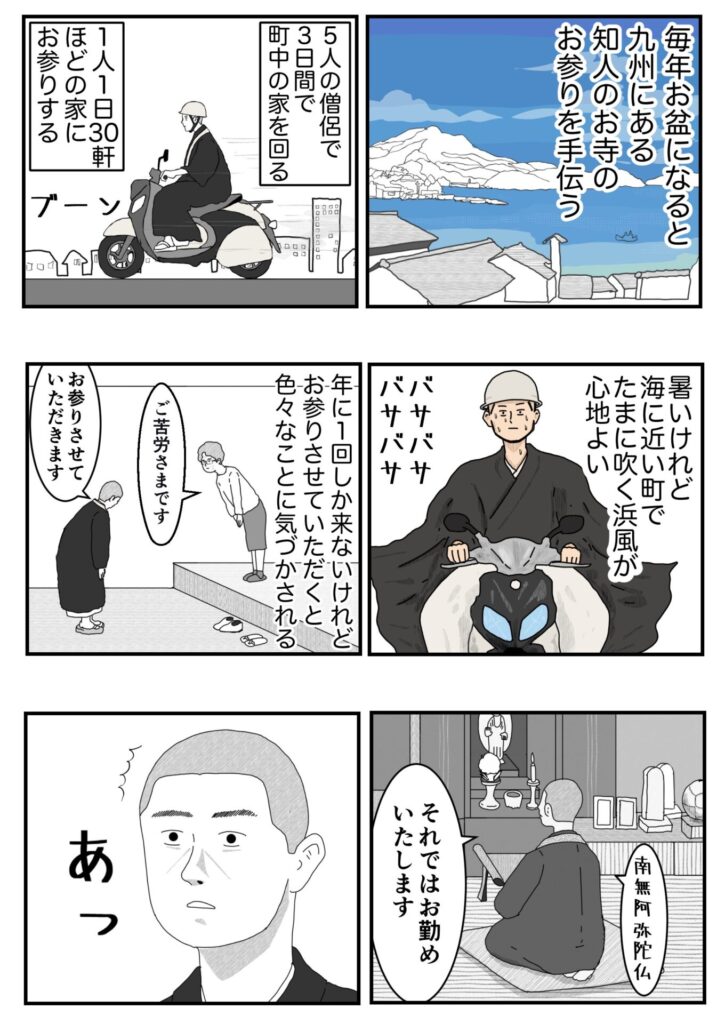

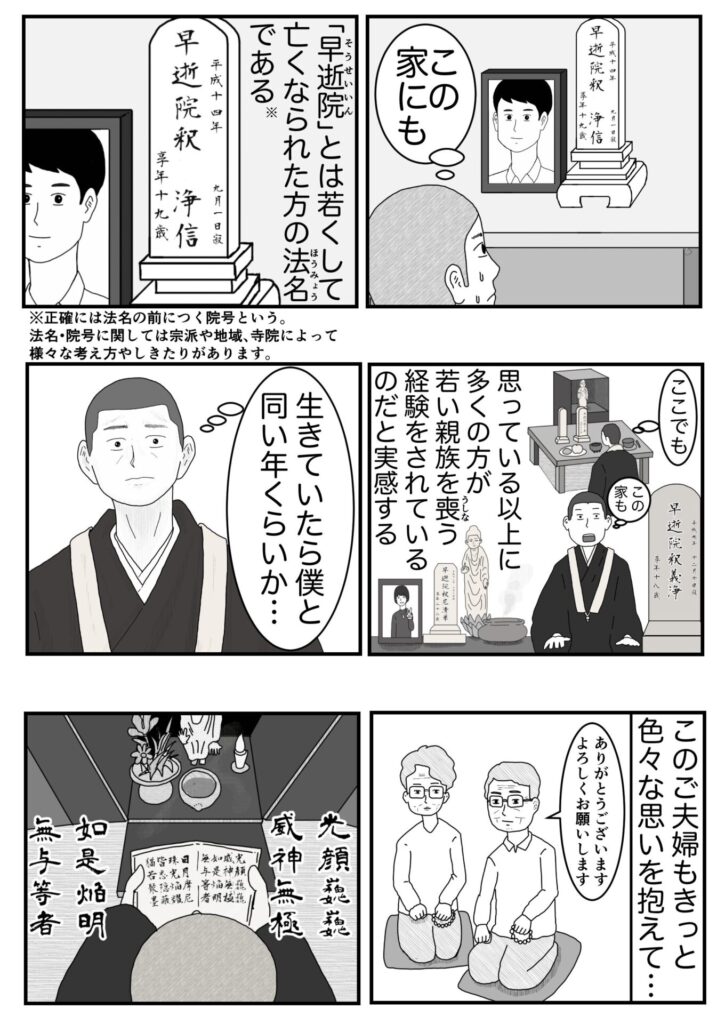

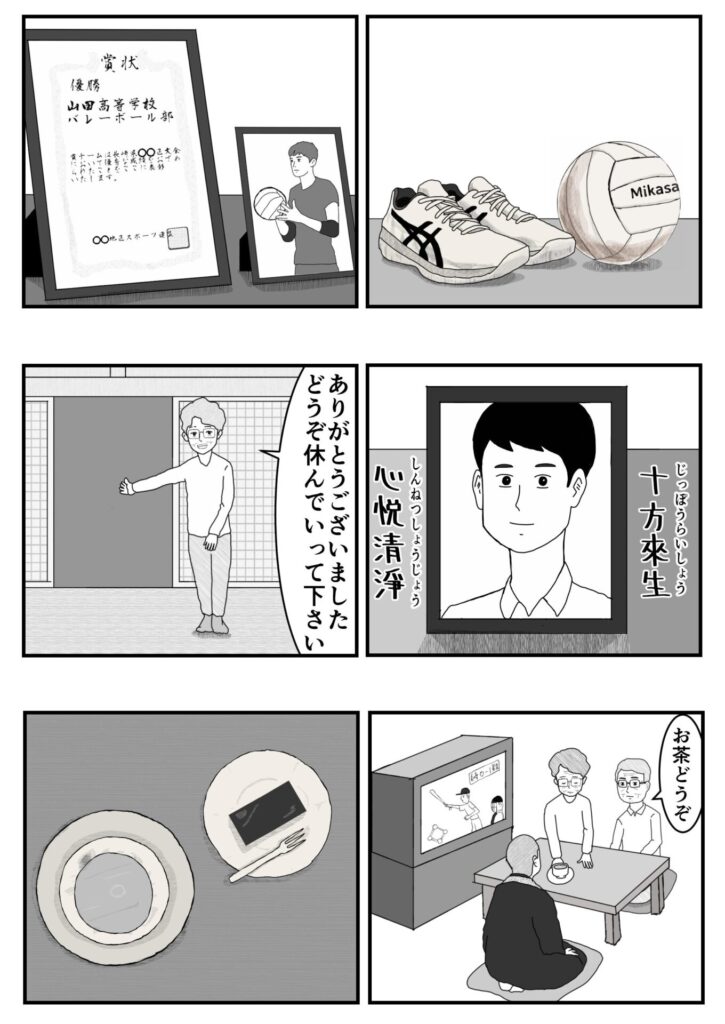

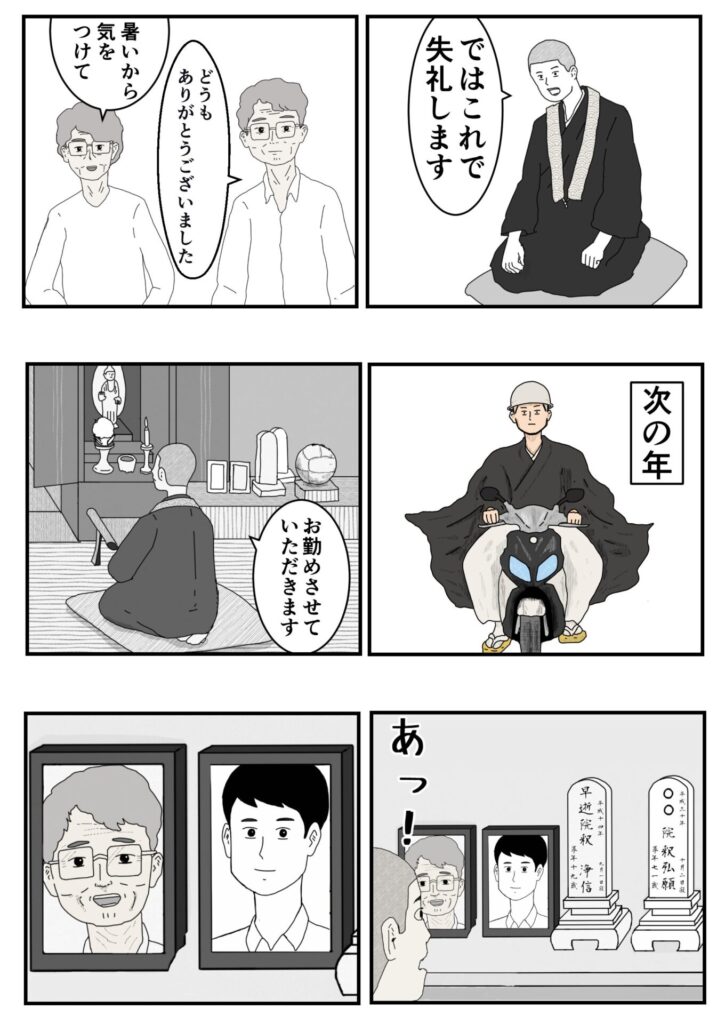

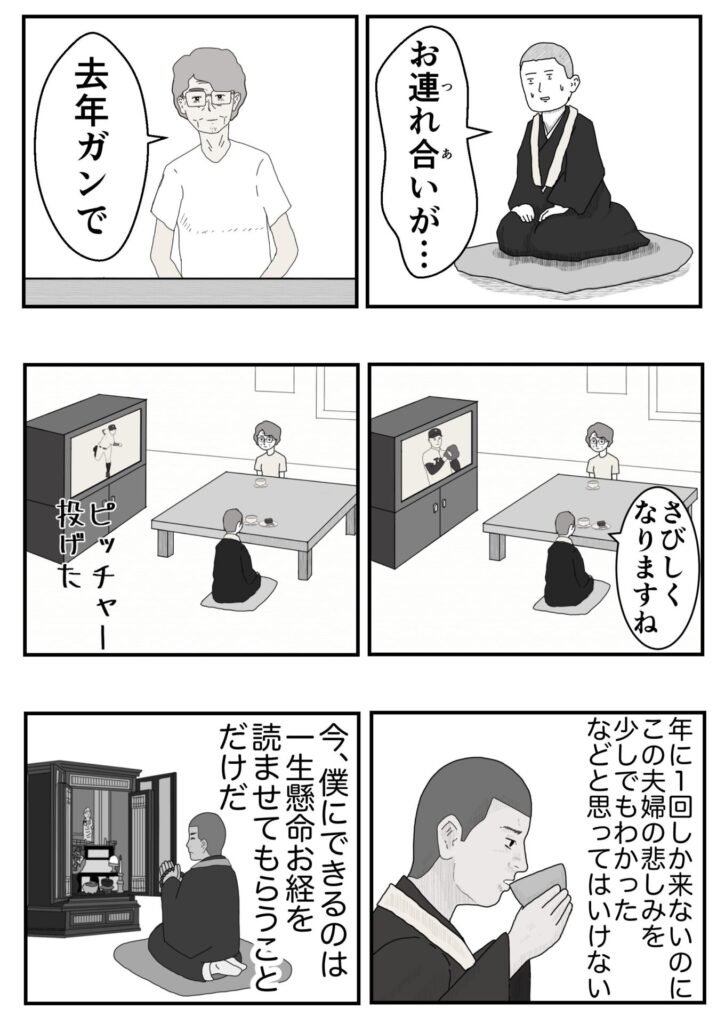

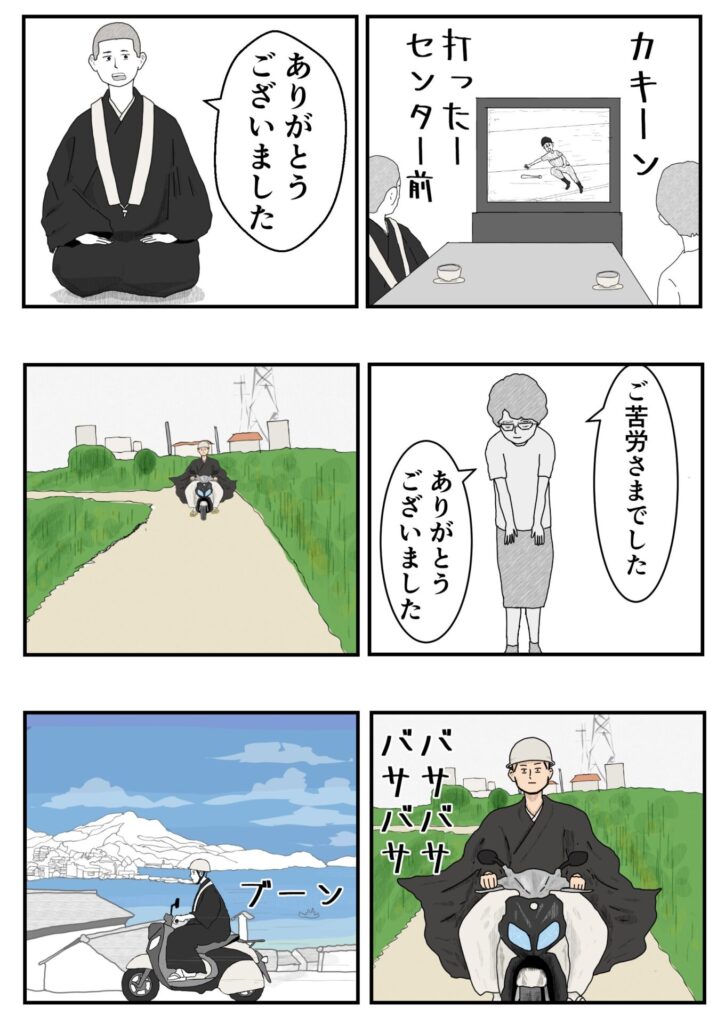

教職のかたわら、マンガを描いてきた。寺院での活動に携わる中で感じたことを描いたエッセイマンガや、仏教用語を紹介するマンガを創作してきた。

普段、なかなか仏教の話に興味を持ってくれない子どもたちも、マンガにすると読んでくれることがある。マンガには文字情報にプラスして、絵があることによって、読者にイメージを喚起しやすい。情報などが「ある意味で」わかりやすく伝わるという利点がある。マンガにも「行間」ならぬ、「コマ間」があり、読者はマンガを通して、何事かを感じ、考えることができる※1。

私は高校生のときに、手塚治虫の『ブッダ』を読んで、仏教という教えが「何か人間にとって大切なことを説いている」と感じた。手塚のマンガが、自分を、どこか違う世界、仏教という想像もつかないような広大な世界にワープさせてくれる窓口になっていた。

本や、映画、ラジオ、法話まで様々なメディアが自分を他の世界とつなぐ通路になる。私にとっては、手塚作品が、他世界へ連れていってくれる窓口であり、そのことによって、様々な問題に悩んでいた高校生の自分はどこかで助けられていた。全く違う異世界への通路が開いていることを知り、その通路から吹き込む風によって、呼吸ができていたということがあると思う。マンガという、ある意味で近づきやすい仏教への窓口が、あってよかったと感じている。

そして、その経験があったから、マンガという手法で描いてみたいと思った。現代の自分の言葉で、今を生きる人や、若い人たちに、出遇った教えによって受け取ったものの一端を伝えようと試みた。

拙作を通して、仏教に興味を持ったという人の声も頂くことがある。畏れと責任を感じるとともに、あのように描いて良かったのだろうかと反省する点も多々ある。

自分が描けるのは、あくまで自分が出遇った仏教の一端でしかない。願わくば、一人一人があらためて教えに出遇い直していって欲しい。作家の表現はどこまでも作家自身の偏見や、恣意が混ざったものとなるからである。