今との出会い第225回「「一休フェス〜keep on 風狂〜」顛末記」

親鸞仏教センター嘱託研究員

飯島 孝良

(IIJIMA Takayoshi)

京都市中を南に数十キロほど下った地域は、古くから南山城と呼ばれてきた。京都・大阪・奈良をまたぐことから、昨今は「けいはんな」とも称され、学園都市も形成されている。ベッドタウンとなっているが、やはり緑豊かな山郷という様相もみせている。

この地域に位置する京都府京田辺市には、酬恩庵一休寺がある。一休寺は、その前身を妙勝寺という。鎌倉時代末期に元弘の乱で荒廃していたところを、室町時代に一休宗純(1394 – 1481)に寄進されて修復されたものと伝わるのが、いまの開山堂である。そしてここに祀られているのが、大応国師(南浦紹明、1235 – 1309)の木像である。この大応国師あってこそ、日本臨済宗は鎌倉時代から近現代にまで受け継がれてきたといえる。しかも、この酬恩庵のように、鎌倉時代から遺されている寺院自体、京都では貴重なものとなる。というのも、京都市中は応仁の乱を期に灰燼に帰したわけであり、京都においては「先の戦争」――即ち応仁の乱――を乗り越えられた遺構が数少ないからである。

開山堂は、檜皮葺きの屋根という伝統工法が取られている。だが、これは貴重でありながらも痛みがはやく、維持が非常に難しいものであった。開山堂が老朽化するなか、大応国師が未来に継承され、開山堂を令和に息づくような文化財とする試みが求められていた。そうして、棟梁の木下幹久氏の下、その屋根をチタンにより葺き替える修復プロジェクトが立ち上がった。このチタン葺きは、今では金閣寺(京都府京都市)や浅草寺(東京都台東区)でも採用されて定評がある。

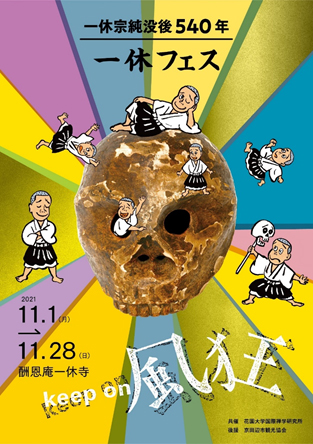

このプロジェクトを盛り立てるため、テレビアニメ『オトナの一休さん』(Eテレ)や『となりの一休さん』(春陽堂書店)で一休に取り組んでこられたイラストレーターの伊野孝行氏が腕をまくった。そうして、2021年11月に「一休フェス~keep on 風狂~」と銘打ち、一大イベントを立ち上げることとなった。「フェス」とは突拍子もない呼称ではあるが、こうしたタイトルを付してなぜか収まりがつく仏者も、一休以外にはそういないのではないか――そうした感想を、幾度か耳にしたものである。デザイナーの上浦智宏氏によるポスターも、まさに逸品というべきものとなった。画面の中で躍動している小僧は、もちろん伊野氏の描いた一休さんである。

このプロジェクトを盛り立てるため、テレビアニメ『オトナの一休さん』(Eテレ)や『となりの一休さん』(春陽堂書店)で一休に取り組んでこられたイラストレーターの伊野孝行氏が腕をまくった。そうして、2021年11月に「一休フェス~keep on 風狂~」と銘打ち、一大イベントを立ち上げることとなった。「フェス」とは突拍子もない呼称ではあるが、こうしたタイトルを付してなぜか収まりがつく仏者も、一休以外にはそういないのではないか――そうした感想を、幾度か耳にしたものである。デザイナーの上浦智宏氏によるポスターも、まさに逸品というべきものとなった。画面の中で躍動している小僧は、もちろん伊野氏の描いた一休さんである。

***

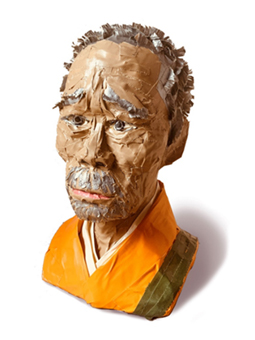

伊野氏は、一休を評して「こういうめんどくさい人がぼくは好きです」(『となりの一休さん』)とおっしゃる。確かに、この禅僧は矛盾的な行動を辞さず、相当に面倒くさい人格である。自らの境地を高らかに誇りながら、その一方で酒肆婬坊へ出入りするような破戒も表現する。山中(宗門)と市中(俗世)のあいだを行き来し、奇矯な言動や開けっぴろげなエロスも辞さない「風顛太妖怪」(酬恩庵一休寺蔵「一休像」賛文)と自称した。宗門を強烈に批判しながらも、その伝燈を担うことを自負し続けもする。その実相は、なかなかに掴み難い。伊野氏は、そうした一休の顔をガムテープで創ってみせた。「型破り」とはこのことであろう。

伊野氏は、一休を評して「こういうめんどくさい人がぼくは好きです」(『となりの一休さん』)とおっしゃる。確かに、この禅僧は矛盾的な行動を辞さず、相当に面倒くさい人格である。自らの境地を高らかに誇りながら、その一方で酒肆婬坊へ出入りするような破戒も表現する。山中(宗門)と市中(俗世)のあいだを行き来し、奇矯な言動や開けっぴろげなエロスも辞さない「風顛太妖怪」(酬恩庵一休寺蔵「一休像」賛文)と自称した。宗門を強烈に批判しながらも、その伝燈を担うことを自負し続けもする。その実相は、なかなかに掴み難い。伊野氏は、そうした一休の顔をガムテープで創ってみせた。「型破り」とはこのことであろう。

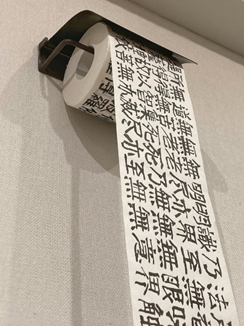

さらに伊野氏は、「三乗十二分教、皆な是れ不浄を拭う故紙なり」(『臨済録』)にちなんだトイレットペーパーも創作された。

さらに伊野氏は、「三乗十二分教、皆な是れ不浄を拭う故紙なり」(『臨済録』)にちなんだトイレットペーパーも創作された。

あるいはまた、一休にちなんだとんち菓子「通無道」が誕生した。これは奈良の老舗菓子補御三家のひとつ・萬々堂通則とのコラボレーションであり、一休寺との連動は一層活発になっている。

あるいはまた、一休にちなんだとんち菓子「通無道」が誕生した。これは奈良の老舗菓子補御三家のひとつ・萬々堂通則とのコラボレーションであり、一休寺との連動は一層活発になっている。

***

そうしたなか、11月14日にはトークイベント「語られ続ける一休」が催された。伊野氏に加えて、芳澤勝弘氏(花園大学国際禅学研究所顧問)と矢内一磨氏(さかい利晶の杜学芸員)、そして不肖飯島が登壇し、一休との出逢いや印象を語り合うものとなった。このなかで焦点が当たったのは、一休が伝統を残すということをいかに考えていたのかである。

一休は、自らの頂相(禅僧の肖像画)に付した賛文で、己の無能を恥じつつも、エロスと酒に酔うような振舞いが大燈国師(宗峰妙超、1282 – 1337)以来続く日本臨済宗の伝燈を「滅却」すると述べている。ただ型を大事に護持するのではなく、「藞苴(らそ)」(泥臭いが規矩に縛られず破天荒であること)でこそ教えを徹底できると表すのである。それは、臨済義玄(? – 866)以来重視されていた「滅してこそ興す」という姿勢そのものであった。

一休が繰り返すのは、「伝燈」(禅宗の法燈を伝えていくこと)への強烈な意識と「破戒」による形骸化の批判であったともいえる。つまり、伝統を担おうとする意識が強いあまり、現状におもねるようなものを認めず、むしろ自らが拠って立つ傍若無人なまでの活力を前面に押し出すのである。こうしたことで、一休はいわば伝統の再活性化を図ったともいえる。そういう再活性化は、同時代には煙たがられることもあろうが、「リフォーム」を企図するときにはそのように疎んじられることも少なくない。そうして、このような振る舞いに、「風狂」とみなされる所以があろう。

***

令和の時代に、本当に遺していくべきものは何かを問い直し、各分野の職人が集うこのプロジェクトは、我々の心に大きな揺さぶりをかけるものであった。痛んだ遺構をただ漫然と維持するというのではなく、それをきっかけにしてまた新しい何かを生み出そうとすること――それこそ伝統の再活性化といえないだろうか。

この12月、一休寺開山堂の修復プロジェクトの一環として計画されたクラウドファンディングも、1,000万円という目標額をものともせず、見事に達成された。未来へつながる伝統の再活性化は、まだ始まったばかりである。

(2022年1月1日)

最近の投稿を読む

今との出会い第225回「「一休フェス〜keep on 風狂〜」顛末記」

2022年9月01日

今との出会い第225回「「一休フェス〜keep on 風狂〜」顛末記」 親鸞仏教センター嘱託研究員 飯島 孝良 (IIJIMA Takayoshi) 京都市中を南に数十キロほど下った地域は、古くから南山城と呼ばれてきた。京都・大阪・奈良をまたぐことから、昨今は「けいはんな」とも称され、学園都市も形成されている。ベッドタウンとなっているが、やはり緑豊かな山郷という様相もみせている。…

続きを読む

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」

2022年8月01日

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takeshi) 「また次に善男子、仏および菩薩を大医とするがゆえに、「善知識」と名づく。何をもってのゆえに。病を知りて薬を知る、病に応じて薬を授くるがゆえに。」(『教行信証』化身土巻、『真宗聖典』354頁)…

続きを読む

今との出会い 第230回「本願成就の「場」」

2022年6月01日

今との出会い 第230回「本願成就の「場」」 親鸞仏教センター嘱託研究員 中村 玲太 (NAKAMURA Ryota) 「信仰を得たら何が変わりますか?」――訊ねられる毎に苦悶する難問であり、断続的に考えている問題である。これは自身の研究課題とする西山義祖・證空(1177…

続きを読む

今との出会い 第229回「哲学者とは何者か」

2022年5月01日

今との出会い 第229回「哲学者とは何者か」 親鸞仏教センター嘱託研究員 越部 良一 (KOSHIBE Ryoichi) 今、ヤスパースの『理性と実存』を訳しているので、なぜ自分がこうしたことをしているのかを書いて見よう。…

続きを読む

No posts found